Николай Михайлович Пржевальский родился 12 апреля 1839 года в селе Кимборово Смоленской губернии.

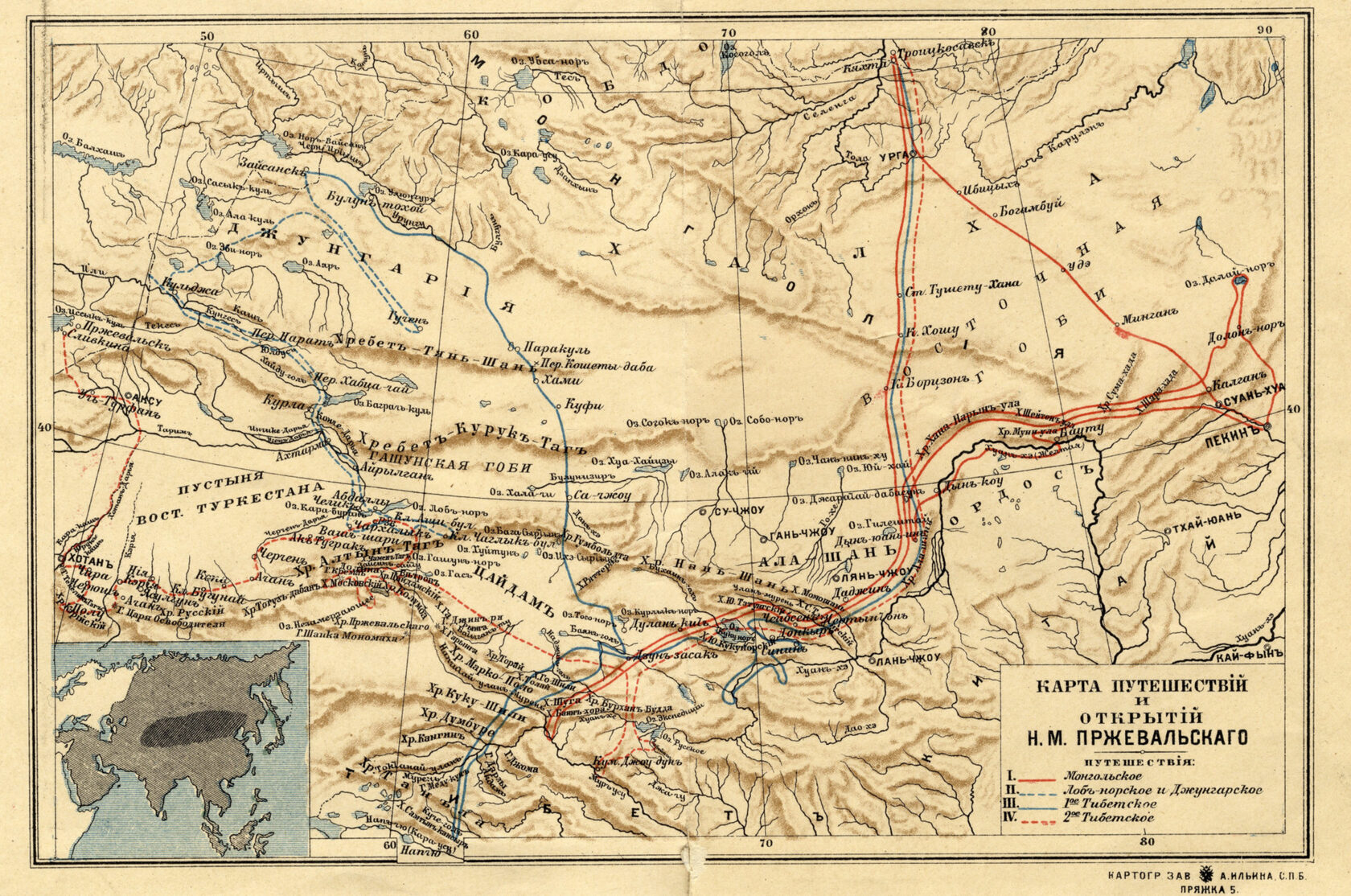

Известный российский путешественник, географ и натуралист. Совершил несколько экспедиций в Центральную Азию, во время которых изучил территорию Монголии, Северного Китая и Тибета. Почётный член РГО.

Шестнадцатилетним юношей в 1855 году Николай Михайлович поступил на военную службу, и уже через 4 года был произведён в подпоручики. Уже тогда он проявлял незаурядный талант к географии и геополитике, написав статью «Военно-статистическое обозрение Приамурского края».

С 1864 года — действительный член Императорского Русского географического общества, читал публичные лекции по истории географических открытий.

В 1866 году штабс-капитан Пржевальский был причислен к Генеральному штабу и назначен в Восточно-Сибирский военный округ. Здесь он был назначен в командировку для описания Уссурийского края. Должны были быть учтены и переписаны все важные особенности края. По заданию военного командования изучались пути, ведущие к границе с Маньчжурией и Кореей, уточнялась топографическая карта, проводилась инспекция линейных батальонов и населённых мест.

По поручению Сибирского отдела географического общества проводился комплекс географических исследований, описывалась флора и фауна, собирались ботанические и зоологические коллекции. В феврале — мае 1868 года Пржевальский по собственной инициативе изучал район озера Ханка, служащий транзитным пунктом во время перелёта птиц. Собранные материалы отправлялись почтовыми посылками в Иркутск, и затем в Санкт-Петербург, в Академию наук.

Впоследствии на основе своих наблюдений, Пржевальский написал два сочинения: «Об инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийский край».

Следующей экспедицией Пржевальского стала поездка на 3 года в Северный Китай и Монголию, в малоизвестные области верхнего течения Хуанхэ.

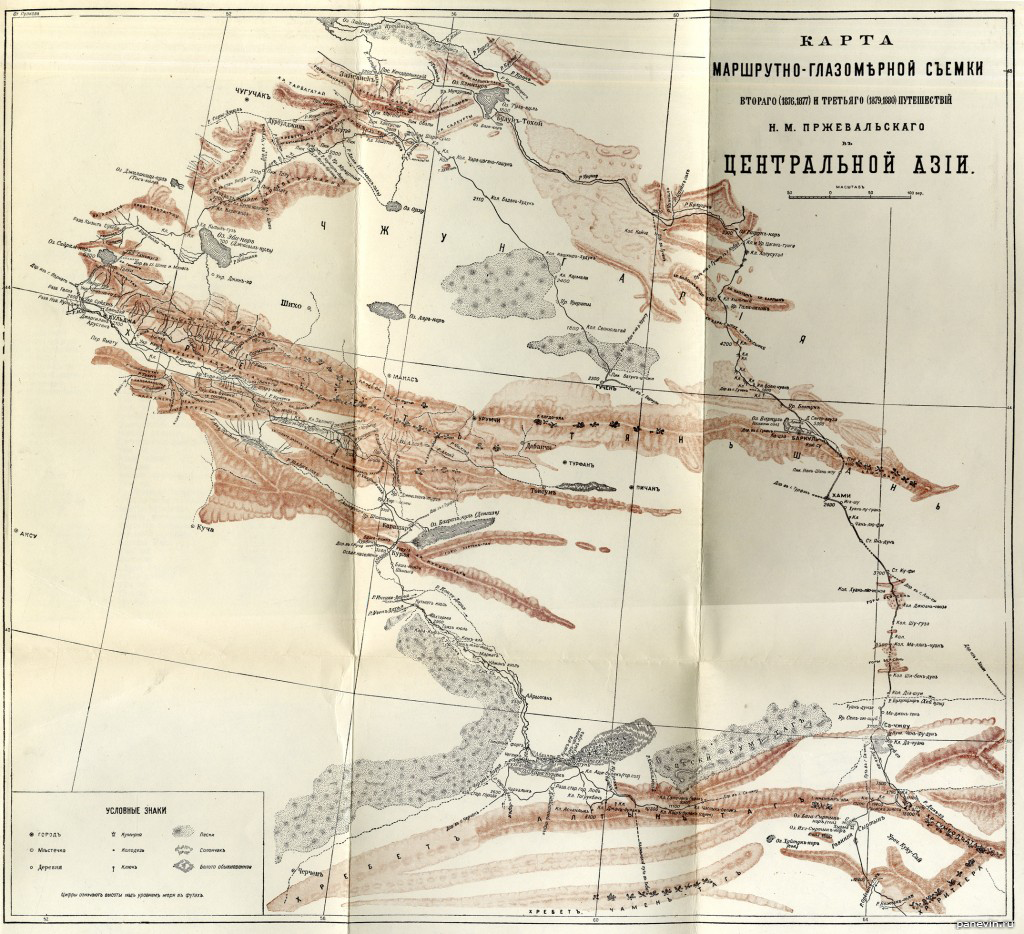

За три года экспедиции отряд Пржевальского исследовал хребты Сума-Ходи и Инь-Шань, течение Хуанхэ, пустыню Ала-Шань и Алашанские горы, Тибетское нагорье, пустыню Цайдаш, верховье Янцзы, пустыню Гоби. Протяжённость маршрута составила около 11700 км, причём половина его была замерена буссолью (специальный вид компаса; геодезический инструмент для измерения углов при съёмке на местности). Эти исследования легли в основу топографической карты обширного пространства в Центральной Азии.

Каждый день в экспедиции четырежды проводились метеорологические наблюдения, что позволило составить представление о климате региона. Также проводились этнографические исследования, хотя местное население отнеслось к путешественникам подозрительно и даже враждебно. Были собраны большие зоологические (около 1 тыс. экземпляров) и ботанические (более 500 видов растений) коллекции.

По материалам этого трёхлетнего путешествия была написана книга «Монголия и страна тангутов».

В столице его труды были оценены по достоинству. Пржевальский был повышен в чине, ему была назначена пожизненная пенсия. Его личная зоологическая коллекция была закуплена для Музея Императорской Академии наук. Изучением и систематизацией ботанических и зоологических коллекций Пржевальского занялись видные учёные Санкт-Петербурга.

Почти сразу по возвращении Пржевальский стал готовиться к новой экспедиции в Центральную Азию. Он отправился в долину реки Или, через Тянь-Шань и реку Тарим — к озеру Лоб-Нор. Весной 1877 года Пржевальский наблюдал на озере Лоб-Нор за перелётом птиц, занимаясь орнитологическими исследованиями.

Пржевальский планировал продолжить экспедицию в Лхасе, но из-за изменения политической обстановки ему пришлось вернуться в Санкт-Петербург.

Следующую попытку достичь Лхасы он предпринял в 1879 году, но местные жители были настолько взбудоражены приближением иноверцев, что экспедиции пришлось повернуть назад, когда до Лхасы оставалось всего 250 км.

Всё путешествие проходило в экстремальных погодных условиях, однако в ходе экспедиции Пржевальский проводил подробные научные исследования.

По возвращении в Санкт-Петербург был торжественно встречен членами Императорского Русского географического общества и избран его почётным членом. Все члены экспедиции были отмечены царскими наградами.

Пржевальский принёс в дар Зоологическому музею Академии наук богатейшую коллекцию позвоночных животных, выставка которой была открыта в марте 1881 года.

По итогам экспедиции была написана книга «Из Зайсана через Хами в Тибет и в верховье Жёлтой реки». Были опубликованы первые сведения о новом виде лошади, ранее неизвестном науке, позже названном в его честь — Equus przewalskii — лошадь Пржевальского.

В 1883 году Пржевальский был вновь командирован в Тибет на два года, где исследовал водораздел между Янцзы и Хуанхэ.

А в 1888 году отправился в пятую экспедицию, но, выпив во время охоты воды из реки, заболел брюшным тифом и умер. Пржевальский был похоронен на берегу озера Иссык-Куль. В 1894 году рядом с его могилой был установлен памятник в виде бронзового орла на гранитном постаменте.

В честь Пржевальского были названы многие географические точки, такие как открытый им в 1886 году хребет Пржевальского горной системы Куньлунь, ледник Пржевальского в Антарктиде, пик Пржевальского (6276 м) на Тянь-Шане и другие.

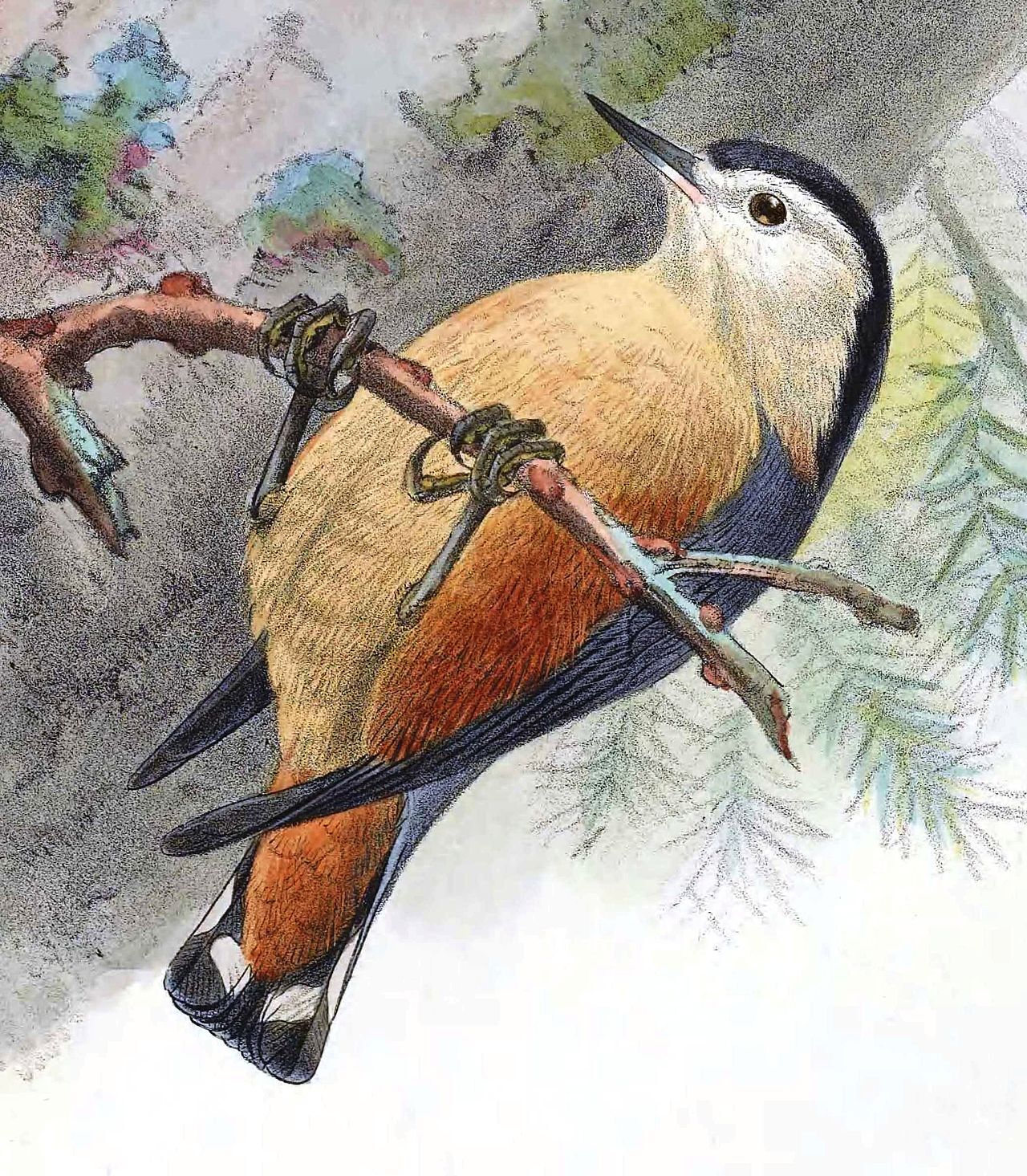

А также некоторые виды растений и животных, в том числе поползень Пржевальского (Sitta przewalskii), который распространён в Китае на территории Тибетского автономного района. Обитает поползень в горных хвойных лесах с преобладанием ели и пихты. Гнездится, как правило, на высоте от 2250 до 4500 метров. Экология вида малоизучена.

Николай Михайлович Пржевальский внёс значительный вклад в развитие орнитологии. Во время своих экспедиций он проводил важные орнитологические исследования, особенно во время пребывания на озере Ханка и у озера Лоб-Нор.

Основными орнитологическими достижениями Пржевальского являются:

- Проведение масштабных наблюдений за перелётами птиц.

- Сбор обширной коллекции птиц - 425 видов в количестве 5 тыс. экземпляров.

- Сбор коллекции птичьих яиц — около 400 экземпляров.

Его орнитологические исследования были частью более широких зоологических исследований Центральной Азии. Собранные им коллекции позволили специалистам описать множество новых видов птиц. Благодаря его работам, учёные получили ценную информацию о распространении, поведении и миграциях птиц в малоизученных регионах Азии. Пржевальский не был профессиональным орнитологом, но его систематические наблюдения и тщательный сбор материала внесли существенный вклад в развитие этой науки. Его коллекции до сих пор являются важным источником информации для современных орнитологов.

Главные открытия Пржевальского в орнитологии

1. Описание новых видов и подвидов. Пржевальский доставил в Россию сотни экземпляров птиц, среди которых учёные выделили около 50 новых для науки видов и подвидов. Некоторые из них позже были названы в его честь (например, Syrrhaptes przewalskii, Bucanetes przewalskii).

2. Изучение эндемиков Центральной Азии. Он впервые описал птиц, характерных только для труднодоступных регионов:

- Тибетская саджа (Syrrhaptes tibetanus)

- Тибетский улар (Tetraogallus tibetanus)

- Монгольский пустынный снегирь (Bucanetes mongolicus)

- Монгольская саксаульная сойка (Podoces hendersoni)

3. Открытие неизвестных миграционных путей. Пржевальский зафиксировал сезонные перемещения птиц в районах Тибета, Монголии и Джунгарии, что помогло понять экологию степных и высокогорных видов.

4. Уточнение ареалов распространения. Его записи позволили уточнить границы обитания многих видов, например:

- Розового скворца (Pastor roseus)

- Горного гуся (Anser indicus)

- Красного вьюрка (Carpodacus puniceus)

5. Заложил основы изучения фауны Тибета. До Пржевальского орнитофауна Тибета была почти неизвестна науке. Он собрал первые данные о птицах высокогорий, включая адаптации к разрежённому воздуху и холоду.

Пржевальский описал ряд зоологических таксонов, названия которых для указания авторства сопровождаются обозначением «Przewalski»:

- Красногорлый соловей (Calliope tschebaiewi)

- Высокогорная чечевица (Carpodacus rubicilloides)

- Чечевица Роборовского (Carpodacus roborowskii)

- Черношейный журавль (Grus nigricollis)

- Гигантский серый сорокопут (Lanuis giganteus)

- Хохлатая расписная синичка (Leptopoecile elegans)

- Снежный вьюрок Тачановского (Onychostruthus taczanowskii)

- Алашанская горихвостка (Phoenicurus alaschanicus)

- Пухляк Poecile montanus affinis

- Завирушка Козлова (Prunella koslowi)

- Рябчик Северцова (Tetrastes sewerzowi)

- Рододендровый дрозд (Turdus kessleri)

- Чечевица Пржевальского (Urocynchramus pylzowi)